もくじ

- 第1章:オープニング

- 第2章:2025年を振り返る

- 第3章:2026年の展望

- 第4章:かつをのNISA実績

- 第5章:月5万円を目指すNISAポートフォリオ戦略

- 第6章:2026年に注目したいセクターとテーマ株

- 第7章 2026年版まとめ ─ 配当で生きる時代へ

- おまけ:AIで株の銘柄選びが変わる!

第1章:オープニング

2026年の相場はどう動く? “月5万円の不労所得”を目指すスタートライン

こんにちは、かつをです。

今日は、2026年の相場展望と「月5万円の配当金」を目指す高配当株ポートフォリオ戦略についてお話しします。

▽自己紹介はこちら

2025年のマーケットは、まさに**“激動”**でした。

アメリカではトランプ大統領が再び就任し、米中対立の火種がくすぶり、春には「トランプ関税ショック」と呼ばれる出来事もありました。

一方、日本では高市早苗首相が誕生し、女性初の首相として注目を集め、「高市トレード」という言葉がSNSで飛び交いました。

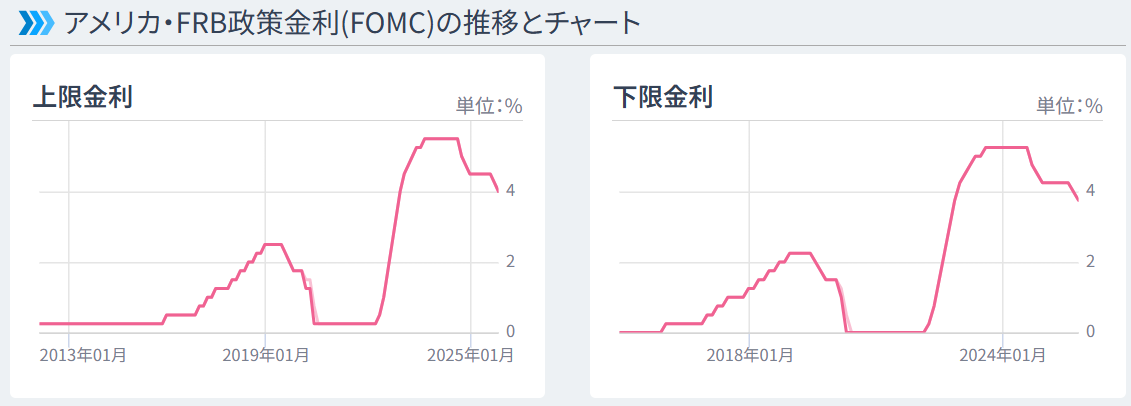

さらに、金融政策の転換も起こりました。

アメリカではFRBが利下げに転じる一方で、日本では日銀が長年の超低金利政策を見直し、ついに利上げ局面に入りました。

つまり、「アメリカが金利を下げ、日本が金利を上げる」という、これまでにない構図が生まれたのです。

https://fx.minkabu.jp/indicators/US-FOMC

https://fx.minkabu.jp/indicators/JP-BOJ

こうした日米の金利構造の転換期は、為替にも株式市場にも大きな影響を与えます。

そして、この変化の波をうまく捉えた投資家は、2025年に大きなリターンを得ることができた年でもありました。

なぜ今、“月5万円の配当”が注目されているのか?

2025年は株価が予想以上に上昇した一年でした。

しかし、値上がり益(キャピタルゲイン)だけを追いかける相場は、いつか必ず息切れします。

だからこそ、2026年からは「もらいながら増やす投資」へ。

つまり、高配当株投資による安定収入をポートフォリオの軸にする時代です。

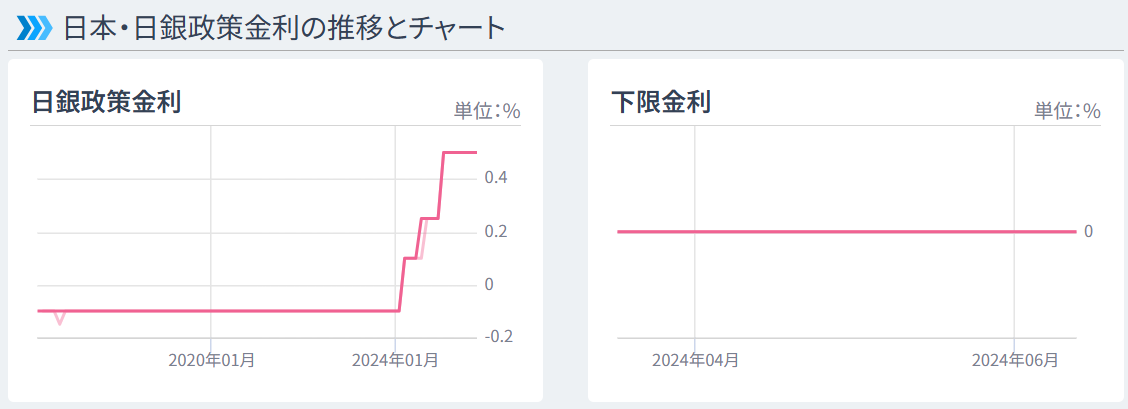

新NISA制度によって、最大1800万円までの非課税投資枠が活用できるようになりました。

特に「成長投資枠(年間240万円・最大1200万円)」を高配当株に使えば、配当金を非課税で受け取れるという大きなメリットがあります。

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html

僕自身も、NISAでコツコツと高配当株を積み上げてきました。

投資を始めた当初は「配当なんておまけ」くらいに思っていましたが、今では配当金こそが僕の資産運用の“心の支え”です。

2026年、あなたの目標は?

セミナーのテーマにもある通り、僕が今回提案したいのは、

「月5万円の配当金」=年間60万円の不労所得をつくるポートフォリオ戦略です。

これは夢物語ではありません。

実際に僕のNISA口座では、配当利回り4%以上・運用益15%超を達成しています。

(この実績については次章で詳しく紹介します。)

2026年は相場が調整するタイミングでもあります。

しかし、配当金は暴落してもなくならない。

だからこそ、相場の上下に一喜一憂せず、「配当が増える」方向にポートフォリオを作ることが、これからの時代の最強戦略です。

次回の第2章では、2025年の日米経済を振り返り、2026年の展望をどのように考えるべきかを整理していきます。

トランプ関税ショック、高市政権の誕生、FRBと日銀の政策転換…。

その一つひとつが、2026年の株式市場にどう影響を与えるのか?

一緒に整理していきましょう。

第2章:2025年を振り返る

トランプ再登場、高市政権誕生、金利転換の年だった2025年

2025年のマーケットを一言で表すなら、「歴史的な転換点」。

政治・経済の両面で日米が大きく動いた一年でした。

🇺🇸アメリカ:トランプ大統領の再登場と“関税ショック”

2025年1月、トランプ大統領が再登場。再選後は早々に米中対立を再燃させ、4月にはいきなり**「トランプ関税ショック」**が起こりました。

輸入品への追加関税により、世界のサプライチェーンは再び混乱。特に製造業や半導体関連銘柄が大きく揺れました。

しかしその一方で、アメリカ国内の景気は意外にも底堅く推移。

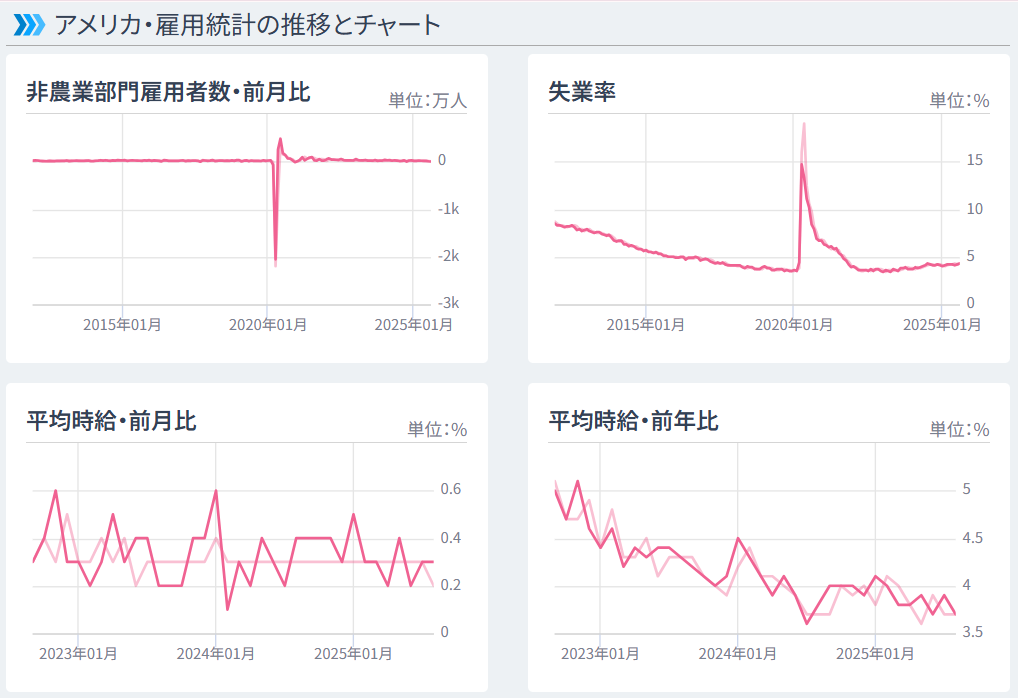

雇用統計や個人消費データは堅調で、**「金利を下げても景気は強い」**という異例の状況が続きました。

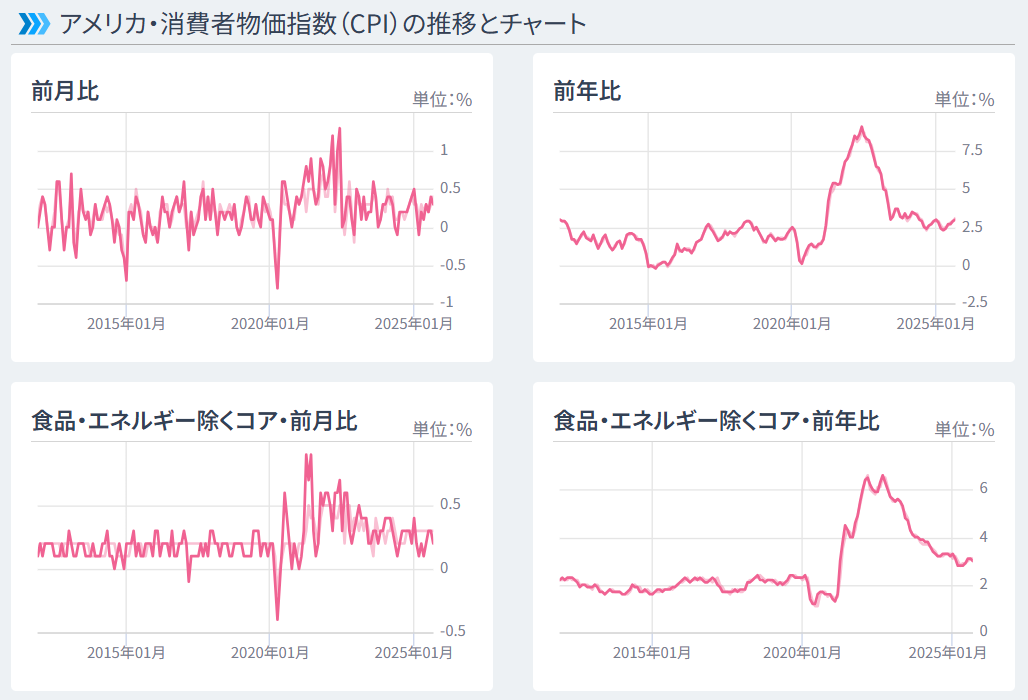

https://fx.minkabu.jp/indicators/US-CPI

https://fx.minkabu.jp/indicators/US-NFP

この結果、FRBは年央以降に利下げペースを一時停止。

**「金利下げ止まり → 株価上昇」**という構図が鮮明になりました。

🇯🇵日本:高市早苗首相の誕生と政策期待

日本では、2025年の夏に歴史が動きました。

女性初の首相となった高市早苗氏が就任。

市場ではこれをきっかけに「高市トレード」という言葉が生まれ、防衛関連・エネルギー・デジタルインフラなどの政策関連株が一斉に買われました。

高市政権の発足は、長期的に見ると「構造改革期待」を市場に与えましたが、同時に政治主導の色合いが強まる懸念も指摘されています。

特に金融政策への関与、つまり「日銀の独立性」に対する不安は、今後のリスク要因として意識しておくべきポイントです。

金融政策の転換点:アメリカは利下げ、日本は利上げへ

2025年は、世界の金融市場が「金利の転換点」を迎えた年でした。

アメリカ:FRBがインフレ沈静化を確認し、利下げへ。

日本:日銀が長年の超低金利政策を終了し、ついに利上げを実施。

これは、**「アメリカが下げ、日本が上げる」**という、過去に例のない構図です。

この金利差の変化によって、ドル円は一時150円台から130円台前半まで急速に円高が進み、為替相場のボラティリティも上昇しました。

その結果、日本株市場には外国人投資資金が流入しやすくなり、企業の株主還元強化も追い風に株価は大きく上昇。

2025年前半は、まさに「海外マネー主導の日本株ラリー」だったと言えます

マーケット全体の動きと季節性

興味深いのは、日経平均株価とダウ平均株価の月間騰落率を比べると、両市場ともに5〜6月と8〜9月が下落しやすい傾向にあったこと。

実際、2025年の8月〜9月は一時的な調整局面に入りましたが、年末にかけては再び上昇基調を取り戻しました。

https://kabutan.jp/stock/kabuka?code=0000&ashi=mon

このデータは、「年央の調整局面こそが高配当株を拾うチャンス」であることを示しています。

つまり、相場が下がったときに淡々と積み立てる投資家こそが、次の上昇相場の主役になるということです。

まとめ:2025年から学ぶべき3つの教訓

- 政治イベントは“短期の波”だが、企業業績は“長期の潮流”。

- 金利政策の変化こそ、投資戦略を見直す最大のタイミング。

- 調整局面は恐れるものではなく、仕込みのチャンス。

次回の第3章では、いよいよ「2026年の展望」を具体的に見ていきます。

金利・為替・企業業績のトレンドから、どんなセクターや銘柄が主役になるのか?

そして、相場が調整した場合にどのように備えるべきか──その“攻めと守り”の戦略を解説します。

第3章:2026年の展望

株高に期待が持てる年──ただし4つのリスクには要注意!

2025年の相場は、日米ともに想定以上の株高となりました。

背景には、企業業績の堅調さと金融政策の方向転換があります。

そして迎える2026年──結論から言えば、株式市場にはまだ上昇余地があります。

ただし、「全員が楽観」になった時こそ、慎重さが求められるタイミングです。

🇺🇸アメリカ:金利下げ止まりと“強すぎる経済”

2026年の米国は、2025年に始まった利下げ局面が一旦の下げ止まりを迎える見通しです。

FRBは「過度な緩和がインフレ再燃を招く」として、早い段階で利下げを停止する可能性があります。

一方、雇用や消費などの経済指標は引き続き強く、

「金利は安定、景気は堅調」という投資家にとって理想的な環境が続くでしょう。

特に、テクノロジー・エネルギー・金融などのセクターには資金流入が期待されます。

米国株の堅調さは、過去と同様に日本株にも強い連動性をもたらします。

つまり、米国が上がれば日本も上がる──この構図は2026年も健在です。

🇯🇵日本:企業業績と株主還元が追い風に

日本企業は数年続いた円安局面を経て、コスト構造の見直しや経営効率化を進めてきました。

その結果、2026年は企業収益の底上げが期待されます。

加えて、政府主導の「貯蓄から投資へ」の流れが続くことで、

個人マネーが株式市場へ本格的に流れ込む可能性も高まっています。

企業側も株主還元の姿勢を強めており、

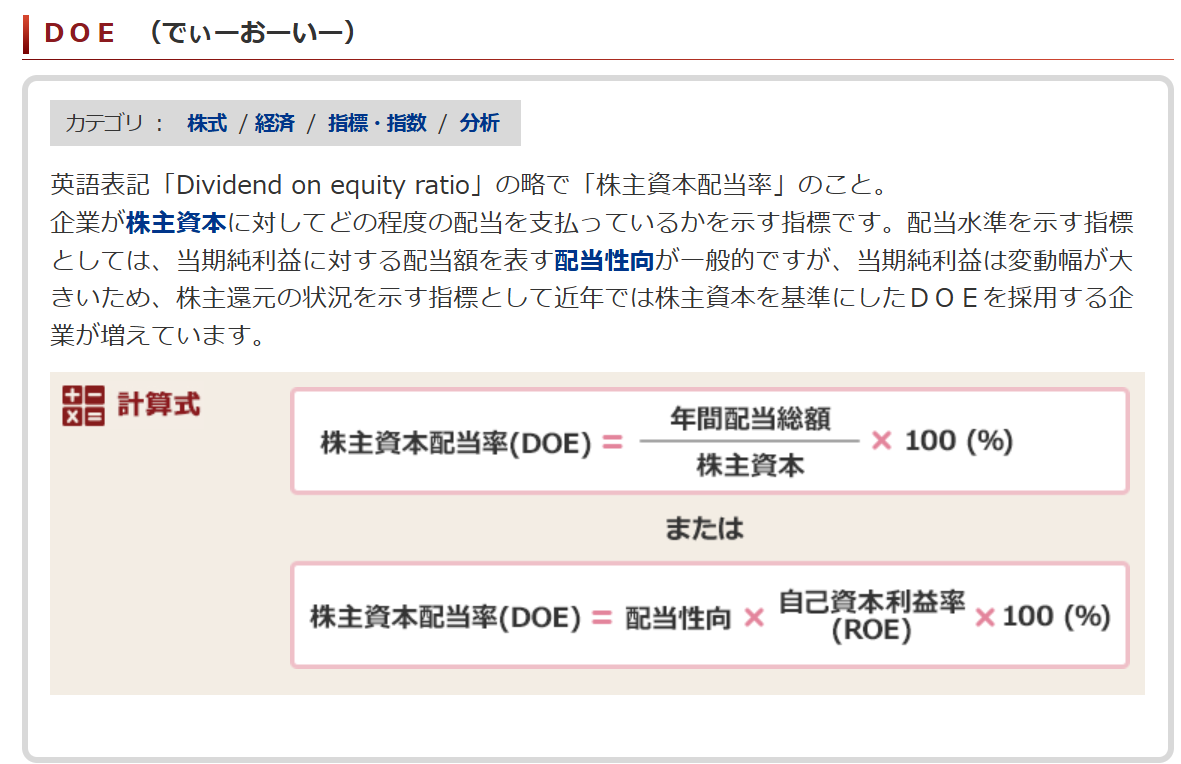

DOE(自己資本配当率)や累進配当政策を導入する企業が増加。

2026年の日本株は「安定した配当と緩やかな株価上昇」が両立する年になるかもしれません。

https://www.daiwa.jp/glossary/YST1090.html

一方で、気をつけたい4つのリスクシナリオ

どんな年にも「想定外」はあります。

2026年も、以下の4つのリスクには注意が必要です。

① トランプ大統領の支持率低下と中間選挙リスク

2026年秋はアメリカの中間選挙イヤー。

もし支持率が低下すれば、トランプ大統領は支持回復のために過激な政策を打ち出す可能性があります。

再び関税強化や外交衝突を起こせば、株式市場には短期的なショックが走るでしょう。

② FRB・日銀の独立性リスク

トランプ氏はFRBに対して、高市首相は日銀に対して、

それぞれ“政治的な影響力”を強める姿勢を見せています。

経済状況に合わない金融政策が実施されれば、市場の混乱を引き起こしかねません。

③ 米国個人の信用リスク

特にZ世代の学生ローンやクレジット債務が拡大し、消費マインドの悪化が懸念されています。

米国経済の約7割を占めるのは個人消費。

もし消費が鈍化すれば、企業収益にも影響し、株価の重荷となります。

https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/2BMGBWK56FIR7MZWBL7WRLPX44-2025-09-16/

④ 地政学リスク

ウクライナ情勢の長期化や中東での衝突拡大など、

地政学的なリスクは依然として世界経済の不安定要素です。

特に原油価格の急騰はインフレを再燃させ、金融政策にも影響を与えます。

リスクとどう向き合うか

これらのリスクが現実化すれば、一時的に市場が大きく下落する可能性もあります。

しかし、下落=終わりではありません。

株価が下がっても、配当は途切れない。

そして、暴落時こそ「長期投資家が種をまく絶好のタイミング」です。

僕のスタンスは常にシンプルです。

2026年の投資方針まとめ

| 見通し項目 | 内容 |

|---|---|

| 米国経済 | 利下げ停止+堅調な景気で株高継続 |

| 日本経済 | 企業業績と株主還元の拡大が支え |

| 投資戦略 | 高配当株を軸にNISA成長枠をフル活用 |

| リスク管理 | 地政学・政治・金利変動に柔軟に対応 |

2026年は、“調整と上昇の両方を取りに行く年”です。

目先の値動きに左右されず、「配当で報われる」ポートフォリオを組むことが重要です。

次回の第4章では、僕自身のNISA運用実績をもとに、

実際に「どんな戦略で配当4%超・運用益15%を達成したのか」を解説します。

リアルな数字と考え方を公開していきます。

第4章:かつをのNISA実績

配当利回り4%超、運用益15%!数字で見る“かつを流ポートフォリオ”

2025年は僕自身にとっても、これまでの投資方針を確認できた一年でした。

結果から言うと──

**「NISA口座だけで運用益+15.8%、配当利回り4.3%」**を達成。

自分の中で「高配当投資の再現性」を確信できた年でした。

実績サマリー(2025年11月時点)

| 項目 | 金額・数値 |

|---|---|

| 買付総額 | 3,569,760円 |

| 評価額 | 4,135,135円 |

| 評価損益 | +565,375円(+15.8%) |

| 累計配当金 | 154,390円 |

| 自分利回り(買値に対する配当利回り) | 4.3% |

この結果をどう見るか?

まず注目してほしいのは、**“自分利回り4.3%”**という数字です。

これは、購入時の株価を基準にした利回りで、今後の増配を考慮するとさらに上がっていく見込みです。

実際の受け取り配当金は15万円強。

月ベースにすると 約12,800円/月 の不労所得が生まれている計算です。

この金額はまだ大きくはないものの、「生活の一部を配当でまかなう」感覚を体験できるレベルになっています。

思っていた以上に早く成果が出た理由

正直、ここまでの運用益になるとは思っていませんでした。

その理由の一つは、2025年前半の予想外の株高です。

政策期待と海外マネー流入が重なり、多くの高配当株が上昇。

配当だけでなくキャピタルゲイン(値上がり益)も取れた点が大きかったです。

もう一つの理由は、分散とタイミングの徹底。

例えば、相場全体が下落したタイミングで高配当株を拾う「仕込みルール」を決めていました。

この“暴落こそチャンス”という考え方が、結果的に平均取得単価を下げ、

高い配当利回りを確保することにつながりました。

ポイント①「自分利回り」で考える

一般的な利回り(=現在の株価ベース)よりも、

自分が買った時の利回りで考えることが大切です。

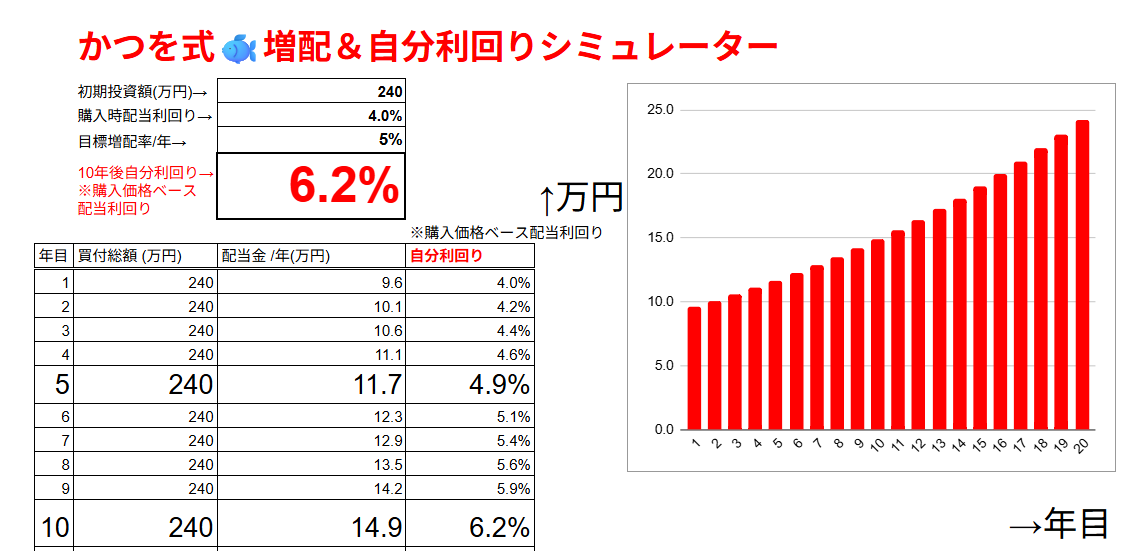

たとえば、利回り4%の銘柄を購入後、企業が増配していけば、あなたの買値基準では「自分利回り5%→6%→7%…」と“育つ”のです。

つまり、高配当株投資の本質は**「利回りを育てる投資」**。

焦って売買するより、保有して“増配の恩恵”を受けるほうが効率的です。

かつを自作

ポイント②「高配当×増配」でダブル成長を狙う

僕のポートフォリオは、単なる「高配当銘柄集め」ではありません。

増配を継続している企業を中心に構成しています。

理由はシンプルで、増配企業は「業績が安定している」「株主還元意識が高い」から。

結果的に、株価も長期的に右肩上がりになりやすい傾向があります。

例えば

三菱HCキャピタル:25期連続増配

芙蓉リース:19期連続増配

KDDI:22期連続増配

このような“連続増配銘柄”を組み合わせることで、

株価の上下に一喜一憂せず、着実に利回りを積み上げるポートフォリオができます。

また増配の増え方である"増配率"も重視すべき数字です。

ポイント③「暴落=買い場」と決めるメンタル

株式市場は、必ず上がったり下がったりを繰り返します。

暴落を避けようとするより、暴落を活用する方が賢明です。

たとえば2025年8〜9月の調整局面では、多くの人が「もう上がらない」と感じて売却しましたが、僕は逆に買い増しを実施。

結果的に、その数ヶ月後には含み益を得ることができました。

投資は感情ではなくルールで動く。

この一点を守るだけで、長期の成果は大きく変わります。

まとめ:自分の投資方針を信じる

2025年の結果を振り返って感じたのは、「高配当株投資は、結果が出るまでの時間を信じられるかどうか。」

焦って短期で結果を求めるほど、投資はうまくいきません。

NISAの非課税メリットを最大限に活かすには、長期保有で増配を待つ姿勢が重要です。

2026年も相場は波乱含みですが、

この“シンプルな原則”を守るだけで、十分に安定した成果を狙えると思います。

次回の第5章では、いよいよ実践編。

「月5万円を目指す高配当ポートフォリオの作り方」を、

NISAの成長投資枠を活用しながら具体的に解説していきます。

銘柄の探し方、分散の考え方、買付タイミング──すべて公開します。

第5章:月5万円を目指すNISAポートフォリオ戦略

成長投資枠をフル活用して、“不労所得マシーン”を作る方法

ここからはいよいよ実践編です。

テーマはズバリ──

**「NISAで月5万円の配当をつくる、現実的なポートフォリオ戦略」**です。

僕が2025年までの運用で感じたのは、

「高配当株は“買って終わり”ではなく、“育てる投資”」だということ。

新NISAの成長投資枠をフルに活かせば、月5万円の配当金=年間60万円の不労所得も十分に狙えます。

成長投資枠をフル活用する

まず基本設計を確認しましょう。

新NISAの成長投資枠は年間240万円、最大5年間で合計1,200万円。

この枠を高配当株に投じ、平均**配当利回り5%**を想定すると、

次のようなシミュレーションになります👇

💡【モデルケース】

・投資総額:1,200万円

・配当利回り:5%

・年間配当金:60万円(=月5万円)

→ 税金ゼロ(非課税)で毎月チャリンチャリン

6年後以降は、働かなくても年間60万円のキャッシュフローを自動で生む“資産マシーン”の完成です。

もちろん株価や配当は変動しますが、このイメージを「最終目標」として持つことが、投資を続けるモチベーションになります。

| 年 | 投資額 | 累計投資額 | 年間想定配当(5%) |

|---|---|---|---|

| 1年目 | 240万円 | 240万円 | 12万円 |

| 2年目 | 240万円 | 480万円 | 24万円 |

| 3年目 | 240万円 | 720万円 | 36万円 |

| 4年目 | 240万円 | 960万円 | 48万円 |

| 5年目 | 240万円 | 1,200万円 | 60万円 |

つまり、5年で“月5万円の配当ライン”に到達します。

この流れを“貯金感覚”で進めるのがポイントです。

銘柄選定の3原則

高配当株といっても、「利回りが高いだけ」では長続きしません。

僕が重視しているのは、以下の3つの条件です👇

- 業績が右肩上がりで安定していること

営業利益やEPS(1株利益)が増えている企業。 - 配当方針が明確で、無理のない支払いが続くこと

DOE(自己資本配当率)や累進配当を採用している企業は特に安心。 - 割安圏にあること(PBR2倍以下・PER20倍以下)

利回り3〜5%の範囲を“安全ゾーン”とする。

増配率と「自分利回り」を意識する

高配当株投資の醍醐味は、「利回りが育つ」こと。

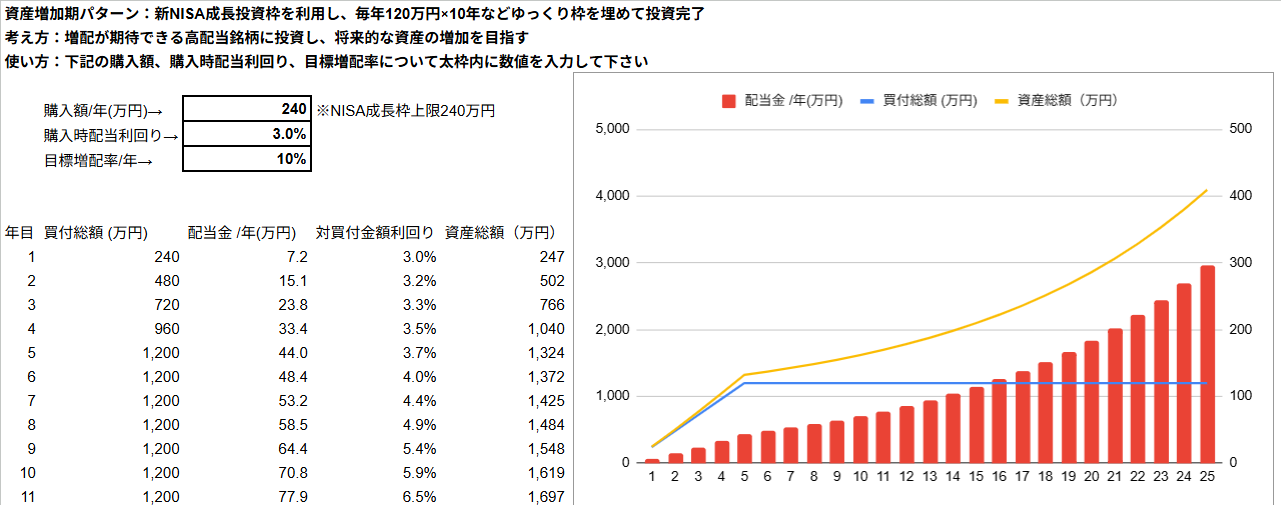

たとえば、NISA成長投資枠を最短5年で1200万円を埋めるシミュレーションで購入時に**配当利回り3%・増配率10%**の企業に投資した場合──

10年後には自分利回り5.9%

20年後には自分利回り15.3%

年間配当は183万円に到達

つまり、増配を続ける企業に長期で投資すれば、最初は月1万円だった配当が、将来は月15万円になる可能性もあるのです。

かつを自作

分散と買付タイミング

- 年5〜6銘柄ずつ、5年で計25〜30銘柄に分散

→ 業種の偏りを避ける(例:金融・インフラ・通信・エネルギーなど) - 暴落局面で“仕込み”をするルールを設定

→ 日経平均が月間▲5%超下落したら1銘柄買う - NISAの非課税期間を意識して長期保有

→ 短期売買せず、増配で“自分利回り”を育てる

このようにルール化することで、感情に流されずに淡々と買い進められます。

配当金の再投資で“雪だるま効果”

毎年受け取る配当金をそのまま再投資すれば、複利効果が働きます。

「もらった配当でまた高配当株を買う」──

このサイクルが完成した時、あなたのNISA口座は“配当金が配当金を生む装置”になります。

まとめ:5年×配当5%=月5万円の未来

NISAを活かした高配当戦略のゴールは明確です。

成長投資枠をフル活用し、5年間で1,200万円投資

平均配当5%で年間60万円=月5万円を受け取る

増配・再投資で20年後には年収180万円の配当生活も夢ではない

「税金ゼロで毎月5万円の副収入」──

これこそが、新NISA時代の最強ポートフォリオ戦略です。

では理想の高配当株の選び方を理解しましょう。

理想の高配当株の選び方|利回りだけで選ぶと失敗する理由とは?

「高配当株がいいって聞いたけど、どれを選べばいいの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は"理想の高配当株”を見つけるための5つのチェックポイントをわかりやすく解説します。

実は、配当利回りの数字だけを見て選んでしまうと、思わぬ落とし穴にハマることも…。

長期で安心して保有できる銘柄を選ぶための、実践的な判断軸を見ていきましょう。

① 配当利回り|高すぎる数字には裏がある

まず真っ先に目がいくのが「配当利回り」ですね。

配当利回りとは、「株価に対して、年間でどれくらいの配当がもらえるか?」を示す指標です。

たとえば、株価が1000円で年間配当が40円なら、配当利回りは4%になります。

目安としては、3〜4%あたりが適正ゾーン。

これが7%や8%など極端に高い場合は要注意。

株価が急落して見かけの利回りだけが高くなっているケースもあるからです。

② 配当性向|無理して配当を出していないか?

配当性向とは、企業が利益のうち何%を配当に回しているかを表す指標です。

理想は30〜50%程度。

これくらいなら、利益の中から無理なく配当を出していると考えられます。

一方で、配当性向が80%や100%を超えている企業は、利益のほとんどを配当に回している状態。

ちょっと業績が悪化すれば、すぐに減配リスクが高まるということを意味します。

③ 業績の安定性|利益がブレにくい企業を選ぶ

どんなに今の配当利回りが良くても、業績が不安定な企業は長期投資に不向きです。

理想は、毎年コツコツと利益を上げている企業。

特に「営業利益」や「1株あたりの利益(EPS)」が3年〜5年スパンで右肩上がりになっているかを確認しましょう。

景気に左右されにくい、インフラ・通信・生活必需品などの業種は、安定配当株が多い傾向です。

④ 財務体質|自己資本比率やキャッシュフローをチェック

配当を継続できるかどうかは、企業の体力にも左右されます。

「自己資本比率が40%以上」「営業キャッシュフローが安定してプラス」など、

健全な財務体質を持っているかどうかを確認しておきましょう。

借金が多い企業や、手元資金が少ない企業は、配当を維持する余力がありません。

⑤ 過去の配当実績|減配していないか?むしろ増配しているか?

最後のポイントは、過去に減配していないか?ということ。

さらに言えば、「連続増配」や「配当維持」に強い意志を持つ企業は、とても魅力的です。

たとえば、毎年少しずつでも増配している企業は、

「株主を大切にしている」という姿勢が表れていて、長期投資の安心感があります。

情報サイトや企業のIRページや過去の決算資料で、「配当の推移」を確認してみてください。

まとめ|利回りだけでなく“5つの視点”で判断しよう

高配当株=利回りが高い株と思いがちですが、

本当に重要なのは「それが持ち続けられるかどうか」という視点です。

理想の高配当株を選ぶ5つのポイントをまとめると…

・配当利回り…高すぎないか?適正ゾーンか?

・配当性向…利益に見合った配当か?

・業績の安定性…収益がブレていないか?

・財務体質…倒産リスクはないか?

・過去の配当実績…減配していないか?増配傾向か?

この5つを意識するだけで、見える世界が一気に変わってきます。

なお、こういった配当政策に対する考え方は各企業が「株主還元方針」にまとめています。HPのIRページや決算説明会資料、中期経営計画に掲載されていることが多いのでチェックしてみましょう。

【一歩進んだ高配当株の探し方】今の利回りだけじゃない!

高配当株を買うなら、今の利回りが高い株に目がいくのは当然です。

でも、もっと注目してほしいのが――

「これから配当がどんどん増えていく株」

いわゆる未来の高配当株です。

今はまだ利回りが控えめでも、企業の方針や業績次第で将来の利回りは大きく育つことがあります。

今回は、そんな“これから増配が期待できる株”を見つけるための3つのチェックポイントをご紹介します。

✅ ポイント①|過去の増配実績をチェック

まずは過去にきちんと増配してきた企業を見つけましょう。

以下のような企業は、将来も配当を増やす力がある可能性が高いです:

・過去3年以上、減配なし

・毎年着実な増配傾向

・コロナ禍や景気後退期でも配当を維持・増加

企業IRページや証券サイトの「配当推移グラフ」を見るだけでも、傾向はすぐに見えてきます。

✅ ポイント②|「強い株主還元方針」を掲げているか?

注目したいのが、企業が明確に株主還元を重視しているかです。

これが“未来の高配当株”を見極める最大のポイントになります。

従来は配当性向◯%を掲げている会社が多かったですが、特に注目すべき2つの方針がこちら:

▷累進配当方針

「減配はしません。業績が伸びれば増配します」という方針。

株主にとって、安心して長期保有できる企業姿勢です。

採用企業例:

三菱商事(8058)

三井住友FG(8316)

INPEX(1605)

▷② DOE(自己資本配当率)導入企業

DOEとは、企業の自己資本(純資産)に対して何%の配当を出すかを基準にする制度。

売上や利益が一時的に減っても、自己資本がしっかりしていれば安定的な配当を維持できるメリットがあります。

採用企業例:

キリンHD(2503)

積水化学工業(4204)

野村不動産HD(3231)

| 特徴 | 将来の配当が育つ株 | 将来の配当が不安な株 |

|---|---|---|

| 増配実績 | あり(右肩上がり) | なし or 減配経験あり |

| 業績 | 安定 or 成長 | 不安定・赤字傾向 |

| 配当方針 | 累進配当 or DOE導入 | 配当方針が不明確 |

| 利回り | 今は控えめでも将来伸びる | 今だけ高い“見かけ利回り” |

【実践編】スクリーニング条件の設定例

証券会社のスクリーニング機能を使う場合、下記のような条件を入れると「これから育つ株」を探しやすくなります:

| 項目 | 条件設定の目安 |

|---|---|

| 配当性向 | 10%〜50%(増配の余地あり) |

| EPS成長率(過去3年) | プラス(業績成長中)、売上や営業利益も有効 |

| 過去の配当実績 | 減配なし、できれば増配継続中 |

| 株主還元方針 | ※スクリーニングでは設定不可 |

| 業種 | 商社・インフラ・通信・食品など安定性重視 |

第6章:2026年に注目したいセクターとテーマ株

高市政権、金利上昇、防衛・インフラ再開発──政策と経済の“流れ”に乗る投資戦略

2026年の投資戦略を立てるうえで欠かせないのが、

「どのテーマに資金が集まるか?」という視点です。

株価は“期待で動く”もの。

どんなに業績が良くても、社会や政治の流れに逆らう分野は上がりにくくなります。

そこで今回は、2026年の注目テーマを5つのキーワードで整理しました。

① 高市政権関連:政策の追い風を受けるセクター

2025年に誕生した高市早苗首相の政策は、2026年も引き続き注目テーマです。

女性初の首相として、デジタル化・防衛・地方創生・女性活躍の4本柱を掲げています。

特に注目されるのは次の分野👇

-

防衛関連:装備品・センサー・部品メーカーなど(例:IHI、三菱重工、細谷火工など)

-

国土強靭化:公共工事、建設・インフラ整備関連(例:大林組、積水化学工業、前田建設など)

-

デジタルインフラ:通信・データセンター・クラウド(例:KDDI、日本電信電話、ソフトバンクなど)

いわゆる「高市トレード」は、一過性ではなく**中期テーマ(2〜3年スパン)**で見ても狙える流れです。

特に公共投資やDX(デジタルトランスフォーメーション)関連は、2026年も国策として資金が流れ続けるでしょう。

② 金利上昇恩恵セクター:金融・保険・リース

2025年から日本は利上げ局面に入り、2026年も緩やかな金利上昇トレンドが続くと予想されます。

この恩恵を最も受けるのが「金融関連セクター」です。

具体的には、

-

銀行:三菱UFJ、三井住友FG、りそなHDなど

-

保険:東京海上HD、MS&AD、SOMPOなど

-

リース:オリックス、三菱HCキャピタル、芙蓉リースなど

これらの企業は、金利が上がることで**利ざや(貸出金利と預金金利の差)**が拡大し、

利益体質が改善します。

加えて、配当性向が高く、安定した増配を継続している点も魅力です。

💬ポイント:

金融株は「業績+高配当+金利上昇の追い風」がそろう“トリプル好環境”。

③ 防衛・エネルギー・資源セクター:世界不安の時代に強い銘柄

地政学リスクが依然として高まる中で、2026年も防衛・エネルギー・資源セクターは注目です。

特に防衛関連は、国家安全保障の強化方針が続き、長期的な国策テーマとして定着しました。

また、中東情勢の不安定化からエネルギー価格の変動が大きく、エネルギー供給関連株にも注目が集まっています。

-

防衛関連:三菱重工、川崎重工、IHI

-

エネルギー関連:INPEX、ENEOS、出光興産

-

資源関連:商社株(伊藤忠、三菱商事、丸紅など)

これらの銘柄は、配当利回りも3〜4%台と高く、

NISAポートフォリオの中でも「値動きのあるスパイス」として組み入れやすいです。

④ インフラ・再開発・建設セクター:安定と成長の両立

日本政府の掲げる「国土強靭化」「防災・減災」関連投資が本格化。

特に2026年度予算では、防災インフラ・再開発への支出が増加する見込みです。

-

建設・設備:大林組、清水建設、前田道路

-

住宅・資材:積水化学、旭化成、LIXIL

-

物流・運輸:西川ゴム工業、ユーピーアールなど(DOE導入企業も多い)

この分野は景気に左右されにくく、安定配当+中期的成長が期待できます。

「相場が不安定なときにポートフォリオを支える守りの柱」として活用できます。

⑤ 海外分散:米国高配当ETF

米国株は長年増配を続けている企業も良いです。

配当を軸に長期保有するなら、米国高配当ETFが有力候補です。

-

VYM(バンガード高配当ETF):利回り3%前後、安定増配

-

HDV(iシェアーズ米国高配当ETF):生活必需品・エネルギー中心の守り型

-

SPYD:利回り4〜5%と高いが景気敏感型

さらに、P&G、ジョンソン&ジョンソン、マクドナルドなどの連続増配銘柄も注目。

日本株と組み合わせることで、通貨・地域・業種の分散が実現します。

まとめ:テーマを“ストーリー”で持つ

2026年は、「株価が上がるテーマ」よりも「配当を育てられるテーマ」を選ぶことが大切です。

高配当株はトレンドよりも継続性が命。

自分の中で「この企業の配当は成長し続ける」というストーリーを持てるかどうかが鍵になります。

| テーマ | 代表セクター | 特徴 |

|---|---|---|

| 高市政権関連 | 防衛・地方創生・デジタル | 政策支援が強い |

| 金利上昇恩恵 | 銀行・保険・リース | 利ざや拡大、増配基調 |

| 防衛・エネルギー | 国策+高配当 | 不況耐性が高い |

| インフラ・再開発 | 建設・資材・物流 | 安定成長と堅実配当 |

| 海外分散 | 米国ETF | 通貨・国際分散効果 |

第7章 2026年版まとめ ─ 配当で生きる時代へ

あなたの“第二の給料”を育てよう

ここまで、NISAを軸にした高配当株戦略を体系的に見てきました。

最後の第7章では、その集大成として──

**「2026年、配当で生きるための実践ステップ」**を整理していきます。

1. ゴールを決める:「配当で月5万円」

投資の第一歩は「目的を数値化すること」。

単に“お金を増やす”ではなく、

✅「月5万円の配当を受け取る」

✅「老後の生活費の1割を配当でまかなう」

✅「毎年の旅行資金を配当で出す」

など、“自分にとっての意味”を明確にしておくことが重要です。

具体的には、NISA成長投資枠で年間240万円×5年=総額1,200万円を投資し、

**平均配当利回り5%で年間60万円(月5万円)**を目指す構成が現実的。

この“5年×5%×月5万円”の法則こそ、かつを流・高配当投資の革新です。

2. 「増配率」で未来の利回りを育てる

配当投資の本質は“もらう金額を増やしていくこと”。

単なる高利回りよりも、「増配率の高い企業」を選ぶことが、

長期的な成果に直結します。

たとえば、

-

当初利回り3%

-

年間増配率10%

で運用した場合、20年後には自分利回り15.3%・年間配当183万円に到達。

これはつまり、“今の1円が20年後に5円の働きをする”ということ。

高配当株は「時間を味方につける投資」であり、焦らない人ほど強いのです。

3. 暴落は“買い増しチャンス”と考える

株価下落は誰にでも怖いものですが、

高配当投資においては「暴落=仕込み時」です。

価格が下がる=利回りが上がる、という逆転のチャンス。

特に日経平均が5%以上下落した月には、

“1銘柄を買い増す”ルールを設けておくと感情に左右されず投資を継続できます。

配当を育てる投資では、時間と暴落が最大の味方です。

4. 配当金を再投資して“配当が配当を生む”

受け取った配当金をそのまま再投資すれば、

いわゆる**「雪だるま効果」**が働きます。

シミュレーションでは、年間60万円の配当を再投資し続けることで、

20年後には資産総額2,800万円・配当180万円超に成長。

“お金が働いてくれる”とはまさにこの状態。

一度この流れを作れば、日々の仕事や生活の合間にも資産が自動で増えていきます。

5. 成功のカギは「続ける仕組み」を持つこと

どんな投資も、続けなければ成果は出ません。

だからこそ、仕組み化が大切です。

-

定期的な入金日を決めておく(給料日翌日など)

-

毎月の投資額を自動積立設定にしておく

-

配当入金を記録して「見える化」する

このように生活に“投資のリズム”を組み込むことで、

無理なく長期運用を続けることができます。

まとめ:配当で生きる時代へ

2026年以降、日本は「貯金の時代」から「資産を育てる時代」へ。

NISA制度の恒久化によって、誰でも“税金ゼロで資産を作る”チャンスが広がりました。

だからこそ、

-

NISAを活用し

-

増配銘柄をコツコツ買い

-

暴落を恐れず、再投資で雪だるまを育てる

──これを守るだけで、10年後には“配当で生きる仕組み”が完成します。

おまけ:AIで株の銘柄選びが変わる!

誰でも使える“AI活用の新常識”と無料ツールの使い方

「どの株を選べばいいかわからない…」

「スクリーニングが面倒」「決算資料を読むのが苦手…」

そんな悩みを解決してくれるのが、いま話題の「AIを使った銘柄分析ツール」です。

実は最近では、専門知識がなくてもAIが自動でデータを分析してくれる時代になっています。

この記事では、投資初心者でも使えるAI銘柄分析の活用法とおすすめツールを紹介します。

なぜ今「AI×銘柄選び」が注目されているのか?

AIといっても難しいプログラミングや専門知識は不要です。

最近では、

-

スマホアプリ

-

証券会社のツール

-

ChatGPTのような生成AI

を使えば、「どの株が成長中?」「今割安な銘柄は?」といった分析が誰でもできるようになっています。

AIでできること①|スクリーニングの自動化

従来は、PERやROEなどを手入力で条件設定していたスクリーニングも、

AIなら「おすすめの高成長株を教えて」と入力するだけで、リアルタイムで抽出結果が出てくることも。

例:moomoo証券のAI機能

-

チャット形式で「利回り4%以上の割安株を探して」と入力

-

AIが財務データをもとにピックアップ

-

チャートや財務グラフも自動で表示!

→ スクリーニングの時短&直感的操作が可能になります。

AIでできること②|企業の決算要約や分析

ChatGPTなどの生成AIを活用すれば、IR資料や決算短信をアップロードして

「この企業の利益構造をわかりやすく説明して」

「今後のリスクと成長ポイントを教えて」

などと聞くだけで、人間が1時間かけて読む資料を数秒で要約できます。

ChatGPT活用例

Q:「三菱商事の最新決算の注目ポイントを3つに要約して」

A:

1. エネルギー価格の上昇により資源事業の利益が増加

2. 非資源分野の利益も過去最高を更新

3. 2025年度も増配計画を発表し、累進配当を継続予定

→ 自分で読まなくても、要点だけサクッと把握できる!

AIでできること③|株価チャートのトレンド予測(補助的に)

AIは「この株が上がる・下がる」と断言するものではありませんが、

過去データをもとに「現在のトレンド傾向」や「出来高急増」などを知らせてくれる機能も増えています。

moomooなど一部アプリでは:

-

チャートパターンの自動認識

-

急騰シグナルの検出

-

テクニカル指標の自動判定

→ 買い時・売り時の参考材料として非常に便利です。

AI活用のメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 分析の時短、情報収集の効率化 | 最終判断はあくまで自己責任 |

| 難しい専門用語をわかりやすく解説 | AIの回答が100%正しいとは限らない |

| 直感的な操作で初心者でも使いやすい | マーケットの急変には対応できないことも |

おすすめAIツール一覧(無料・初心者OK)

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| moomoo証券(アプリ) | AIチャット、チャート解析、財務スクリーニング機能が充実 |

| ChatGPT(ブラウザ/アプリ) | 決算要約、企業比較、IR資料の解説など万能 |

| SBI証券 | 生成AIを使った投資情報サービス |

まとめ|AIを「補助ツール」として使いこなそう!

AIを使えば、

-

銘柄探し

-

決算チェック

-

チャート判断

など、これまで面倒だった作業を一気に効率化できます。

ただし、大事なのは「最終判断を自分でできるようになること」。

AIを“考える補助輪”として使えば、初心者でも確信を持って投資判断ができるようになります。